本日は、主催 内閣府、茨城県、つくば市、G7茨城・つくば科学技術大臣会合推進協議会の『G7茨城・つくば科学技術大臣会合記念シンポジウム』が開催されました。

写真を活用しながら、報告してみたいと思います。

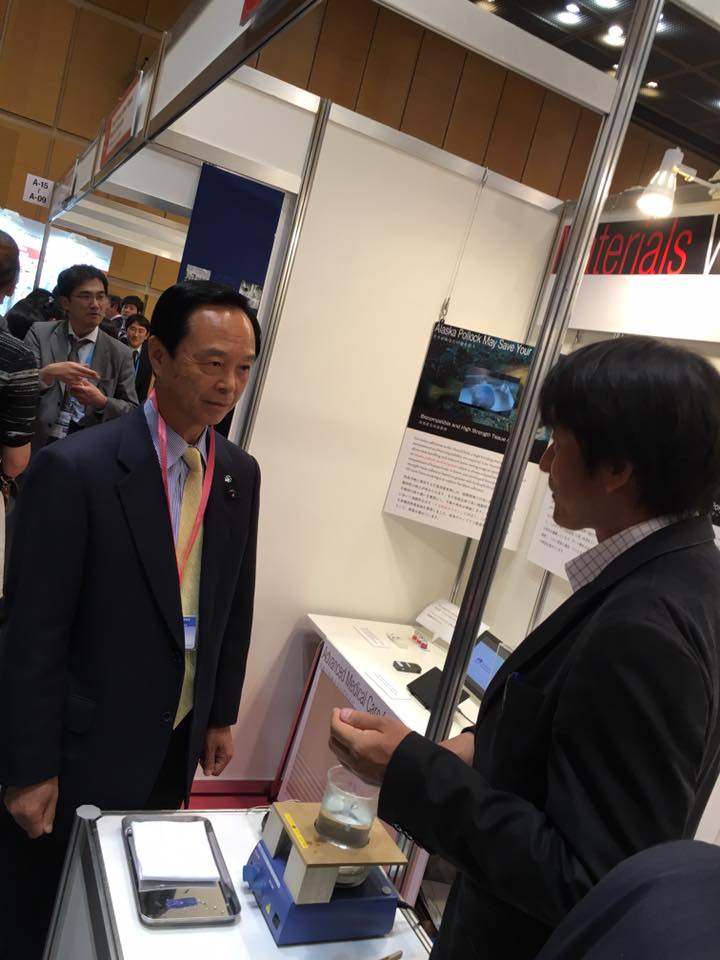

会場の国際会議場の回りは、警官だらけという感じで、厳戒な警備体制。受付時でも、金属探知機の身体検査でした。受付を済ますと、小川一成県議会議長が、展示ブースで何やら説明を受けていました。(何の説明だったのか詳細は割愛しますが・・・。)いろいろな科学技術の分野の研究や調査のブースがありました。時間があれば、ゆっくり見たかったのですが、・・・。

歓迎の挨拶をするのは、議長国の日本の島尻安伊子内閣府特命大臣(科学技術政策)。

続いて茨城県知事の橋本 昌より挨拶。

開催市長の市原健一つくば市長より挨拶。

都市建設常任委員長として、推進協議会のメンバーとして参加しました。

オープニングは、江崎玲於奈 博士のお話。

基調講演①は、小林 誠 博士。2008年ノーベル物理学賞。

基調講演②は、山海嘉之 博士。サイバーダイン㈱ 代表取締役。

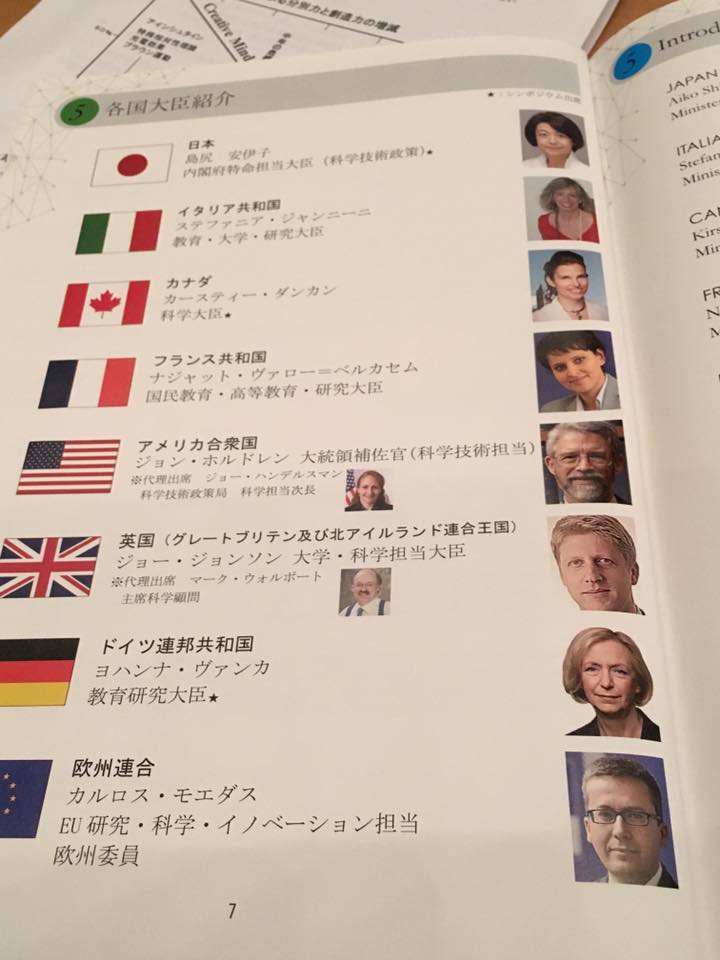

各国の大臣のスピーチです。

まずは、ドイツ連邦共和国。ヨハンナ・ヴァンカ 教育研究大臣

2010年、旧東ドイツ出身者として初めて旧西ドイツの州政権に入り、昨年2月には連邦政府の教育相に就任。11月9日のベルリンの壁崩壊25周年を前にインタビューに応じ、東ドイツ(DDR)時代を振り返った。

西への亡命を考えたことは一度もない。「DDRは私の祖国です。逃げたくないと思っていました」。青少年政治活動組織FDJ(自由ドイツ青年連盟)に参加させられたときの屈辱感を今でも思い出す。成績優秀なのに高校への進学許可が出ず、党中央部に嘆願書を送っても何も変わらなかったので、ついに父親が郡長の畑にコンバインを持ち込んで農作業をし、労賃の代わりに娘を高校へ行かせてくれと頼んだ。すると、FDJに入れば許可してやると言う。「これがDDRの現実。DDRはプロレタリアートの“独裁”国でした」。

数学を専門にしたのは、「数学オリンピックで優勝したくらい好きだったし、言論統制下であっても自由に考えられる科学だから」。1986年、教鞭を執る大学で軍縮問題を取り上げて懲戒委員会に呼び出され、抗議集会が激しさを増した89年9月には、国の自力更正を訴える知識人グループ“新フォーラム”に加わる。壁が落ちた11月9日、これで医者も芸術家も皆いなくなると思った。

現在、教育相として「西では変化への不安が強過ぎる」と辛言。「アビトゥアまでの学習年数の短縮を問題視するのは西だけ。働く母親を薄情だと言うことも東ではあり得ません」。メルケル首相とは「東ドイツ出身かつ科学者として反応が似ている」と語る。

カナダのカースティー・ダンカン 科学大臣

フランスのナジャット・ヴァロー=ベルカセム

国民教育・高等教育・研究大臣

アメリカ合衆国 ジョー・ハンデルスマン (代理出席)

平成28年2月10日に「科学技術は人類を幸せにすることができるのか」というテーマで、「ハイスクール科学技術サミット」を開催しました。その時の提言書を県内の高校生8名と筑波大学に通う留学生が読み上げて、G7の科学技術閣僚大臣に提出しました。

1.科学技術の発展がもたらす成果を、世界中の人々が平等に享受できる社会を実現すること。

2.科学技術を正しく理解し、適切な使い方ができるように、次代を担う世界中の若者に対する科学時術教育を充実させること。

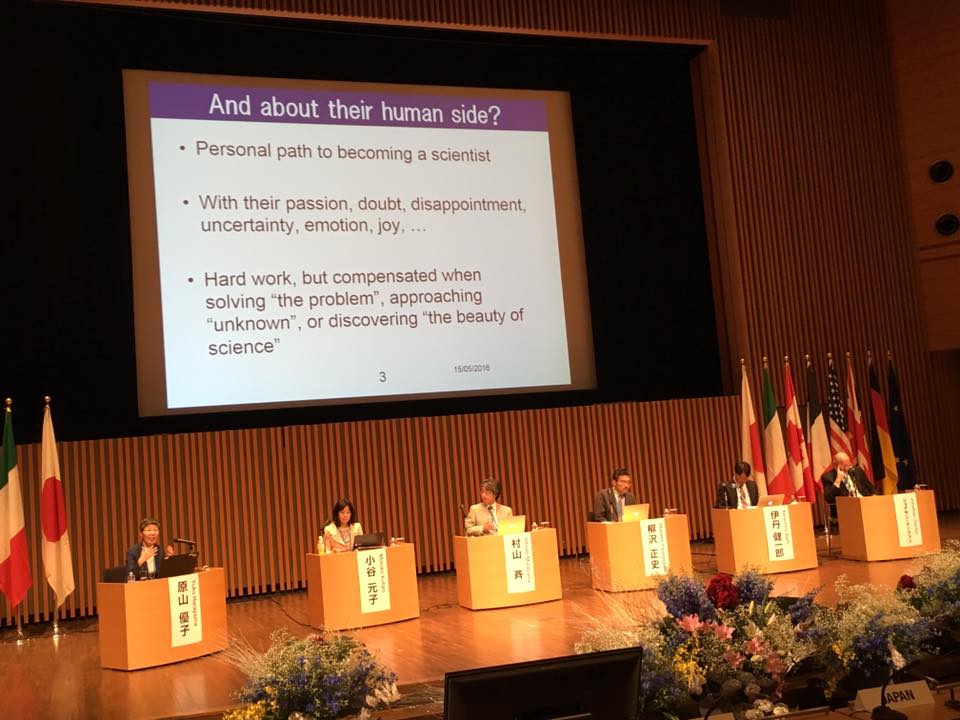

パネルディスカッションでは、6名のスペシャリストの話。すべて英語でのディスカッション。日本語の同時通訳を聞きながらのお話。全部は、理解できなかったかもしれませんが、日本の高い科学技術の世界の裏側を覗いたような印象でした。とても面白かったです。

モデレーター 原山 優子 http://www8.cao.go.jp/cstp/image/yushikisya/harayama.pdf

パネリスト 小谷 元子

http://www.bureau.tohoku.ac.jp/koho/pub/tdp2008/pdf_j/kotani.pdf

パネリスト 村山 斉

パネリスト 柳沢 正史

パネリスト 伊丹 健一郎

パネリスト ジョナサン・ドーファン

沖縄科学技術大学院大学学長兼理事長のジョナサン・ドーファンは、国際的な物理学者として活躍し、米国スタンフォード大学が運営するSLAC国立加速器研究所(旧スタンフォード線形加速器センター)の名誉所長などを歴任した後に本学の初代学長に就任しました。世界トップレベルの研究所での経験や、国際共同プロジェクトを主導してきたリーダーとしての手腕が、本学において世界から卓越した教員や学生を獲得し、世界規模の学術的連携や産業界との関係を築く大きな成功要因となっており、本学が今後一層沖縄の自立的発展に寄与することが期待されます。